NO3_專題直擊_01_OTB導入課堂計畫

版權無慮,應用無邊!>>>用 OTB 來擴展您的教學自由度(如製作講義及開放影音資源),同時能有效降低教材成本。

|

打破成本與格式限制:開放教科書的課堂進擊

教科書,也可以這麼自由?來認識一下 OTB 的魅力 想像一下:不是每位學生都能負擔動輒上千元的課本,也不是每一堂課都適合依循市面教科書的編排。這時,如果有一本教科書能免費下載、合法使用,甚至還能依照教學需求隨心所欲地調整章節、加上補充資源,老師是不是更自在?學生是不是也更省心? 這就是 OTB(Open Textbook,開放式教科書)帶來的嶄新體驗! OTB 最大的亮點就是「開放性」:老師不必再煩惱授權問題,放心使用、改編,甚至重新拼湊專屬教材;學生則能省下厚厚課本的費用,直接用電腦或手機閱讀數位教材,通勤路上也能一鍵打開,走到哪學到哪。 而且,OTB 教材常支援多種格式(PDF、EPUB 等),快速搜尋功能(Ctrl+F)超方便,再搭配簡報、習題或影片學習,效率滿分!更棒的是,許多 OTB 都有清楚的章節綱要,還經過同行教師審閱,並在國際平台不斷更新,品質與可信度都大大提升。 對老師來說,OTB 就像一個創意滿滿的教學工具箱;對學生而言,它則是一扇突破時間、空間與經濟限制的大門,讓學習更自由、更友善。

OTB 怎麼來的?從「一本書太貴了」開始說起 根據美國勞工統計局報導,從1977年到2015年間,教科書價格上漲了 1041%,是通貨膨脹率的三倍多(註1),一本書動輒上百美元,讓學生們在「買飯」和「買書」之間左右為難。College Board 報告指出,大學生每學期平均要花超過 1,200 美元(約新台幣 3.5 萬)在教科書上(註2),知識的取得,變成經濟門檻。 不只是老師和學生喊貴,全球教育界也早已對昂貴的教科書市場發出疑問。開放教育資源(Open Educational Resources, OER)運動於 2002 年由 UNESCO 正式提出,主張教育資源應該能被自由使用、修改與分享,不該受限於高額授權費與印刷成本(註3)。這股風潮推動了更多「不靠出版社也能流通的教學資源」出現。 而開放式教科書(Open Textbook, OTB)就是其中極具代表性的一種形式。自 2012 年 OpenStax 正式上線以來,已累計為全球學生省下逾 29 億美元的書籍費用。根據國際研究,採用 OTB 的課程在學生完成率、學習成效與課程參與上,表現與傳統教材相當甚至更優(註4)。

為什麼推 OTB?從老師/學生/疫情影響需求出發 這些年,我們不只一次在會議中聽見老師的嘆氣:「我想調整教材內容,但版權不允許。」「要分享教材,還得問出版社行不行。」甚至只是把書內容印給學生,就怕踩到侵權紅線。想做創新教學,第一步竟是「先問書商」。 而學生呢?每到開學季,書單一出,荷包先痛一輪。一本原文書動輒千元,還不見得全程用得到。更別說數位閱讀的需求愈來愈高,紙本書厚重、難攜帶,和學生的「行動學習」生活格格不入。 尤其在疫情期間更是爆發一系列問題:境外學生買不到教科書、老師臨時要備教材卻綁手綁腳、遠距備課總是卡關......等,各種「原本沒想到會卡住的地方」,都在 COVID-19 爆發後一次浮現。當課堂被迫數位化,我們才赫然發現──我們其實沒有足夠的「數位教材」可以教。 於是我們重新問自己:一套「符合現在需求的教材」應該長什麼樣子? ── 能自由選用、合法改編 說穿了,它不該再只是「一本封閉的紙本書」,而該是「一種共用的學習資源」,而OTB正好符合這樣的期待。 這就是我們推 OTB 的原因。它不只是教材的替代品,更是重新設計教學流程的起點。不是為了與傳統對抗,而是為了讓老師自由備課、學生安心上課、學校也能真正跟得上數位時代。推動 OTB,不只是換一本教科書,而是換一種更符合現在教與學邏輯的做法。 我們的初始目標?先讓老師願意用,再讓教學成效自己說話! 第一步,我們要讓 OTB 被看見 老師最怕踩雷,但也最相信同行的實際經驗。所以,我們鼓勵老師勇敢試用 OTB,搭配課堂教學後寫下推薦書評,或是自製OTB影音教材,把「OTB 怎麼用、用得好不好」說給其他人聽。有了這些實例,就不再是空口說教,而是「有圖有真相」的教學參考。

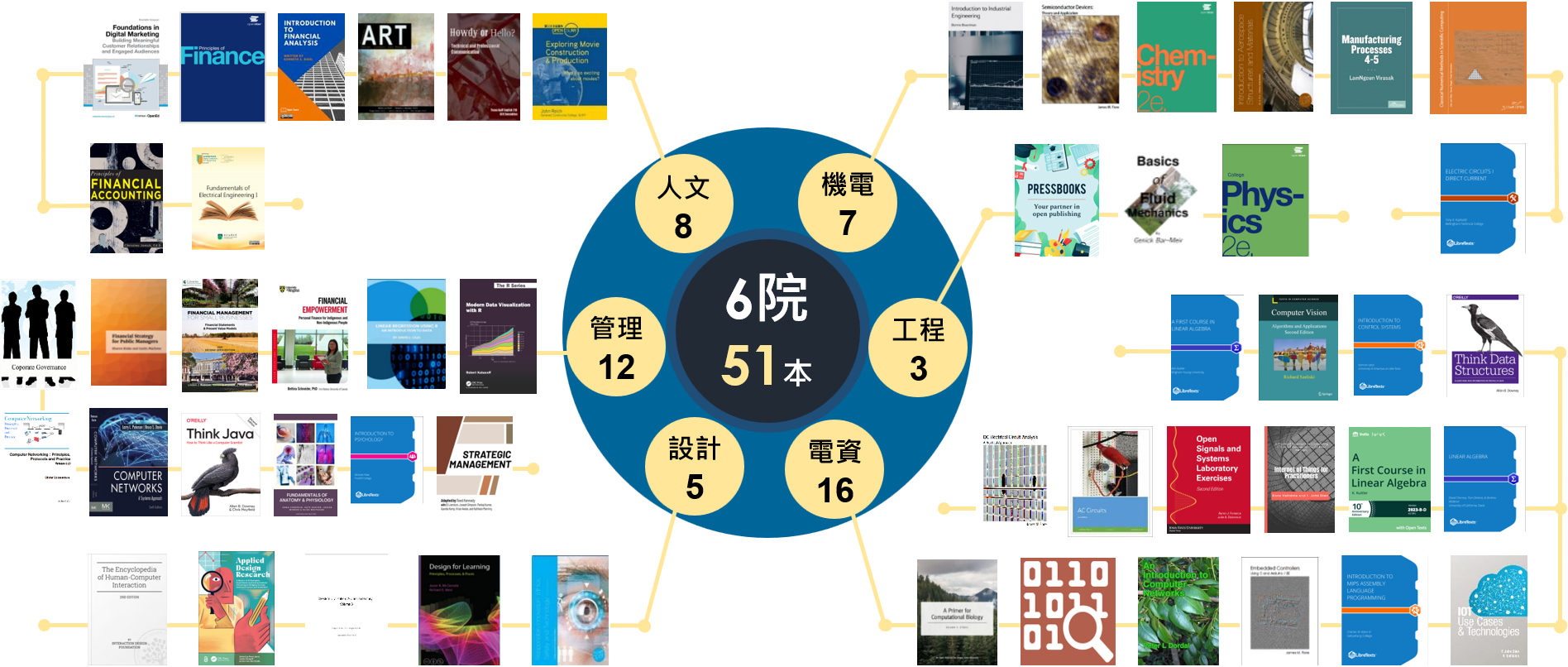

第二步,打造六大學院專屬的 OTB 資源地圖 讓每個學院至少有一位 OTB 種子教師、每門課都至少能找到一套可配合使用的OTB教材和相關課程資源,種子教師的範例也能為其他老師提供方向與靈感,讓教學備課不再從零開始,也讓老師知道:「我不是一個人在戰鬥」。資源地圖會隨著參與老師與課程增加而擴張,最終形成每個系所自己的「教材根據地」。

第三步,建立 OER(開放教育資源)三本柱的友善循環 OTB 的導入,讓老師有教材、學生有資源,但我們不打算停在這裡。我們在思考:當 OTB 能提供清楚架構與教學素材,是否就能轉換成 OCW(開放式課程)的影片基底?這些影片如果再搭配線上討論、作業及測驗,不也能發展成 MOOCs(磨課師;大規模開放式線上課程)? 每一項開放資源都有其角色——我們的想法是,讓它們彼此串接,教材成為課程的起點,課程又能回饋改進教材,建立真正友善、持續流動的教與學循環。

我們怎麼做?從「課堂導入」到「影音製作」,雙軌推進! 為了讓老師更容易「跨出第一步」,讓教材導入變得更簡單、更有感,教資中心設計了兩種參與方式,開啟OTB 的「雙軌推動」模式(如圖一): ● 方案一:課堂導入 ● 方案二:影音製作 兩種方案不僅有資源補助、技術協助,還有行政支援一路相挺。從「有想法」到「做得到」,陪著老師找到最適合自己的 OTB 教學方式。

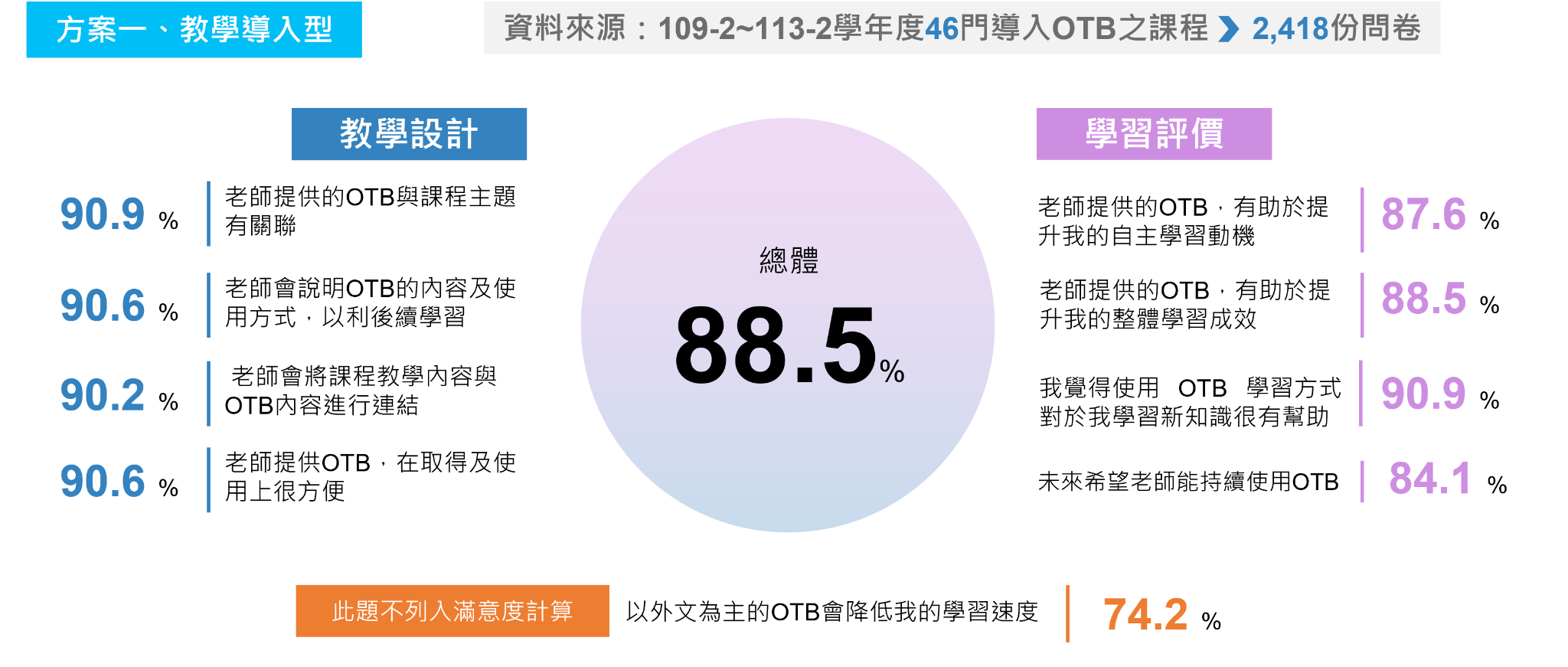

老師的努力成果1:課堂導入 當初推出「課堂導入型」方案時,不少老師眉頭一皺——換教材?會不會太麻煩? 當然,教材好不好,關鍵還是學生有沒有感覺。從 109-2 到 113-2 學期,教資中心共回收來自46 門課、 2,418 份的學生回饋問卷。結果顯示,整體教學滿意度高達 88.5%。其中「教學設計」面項平均突破 90 %、「學習評價」的多數指標亦達 85 %左右。(如圖二)

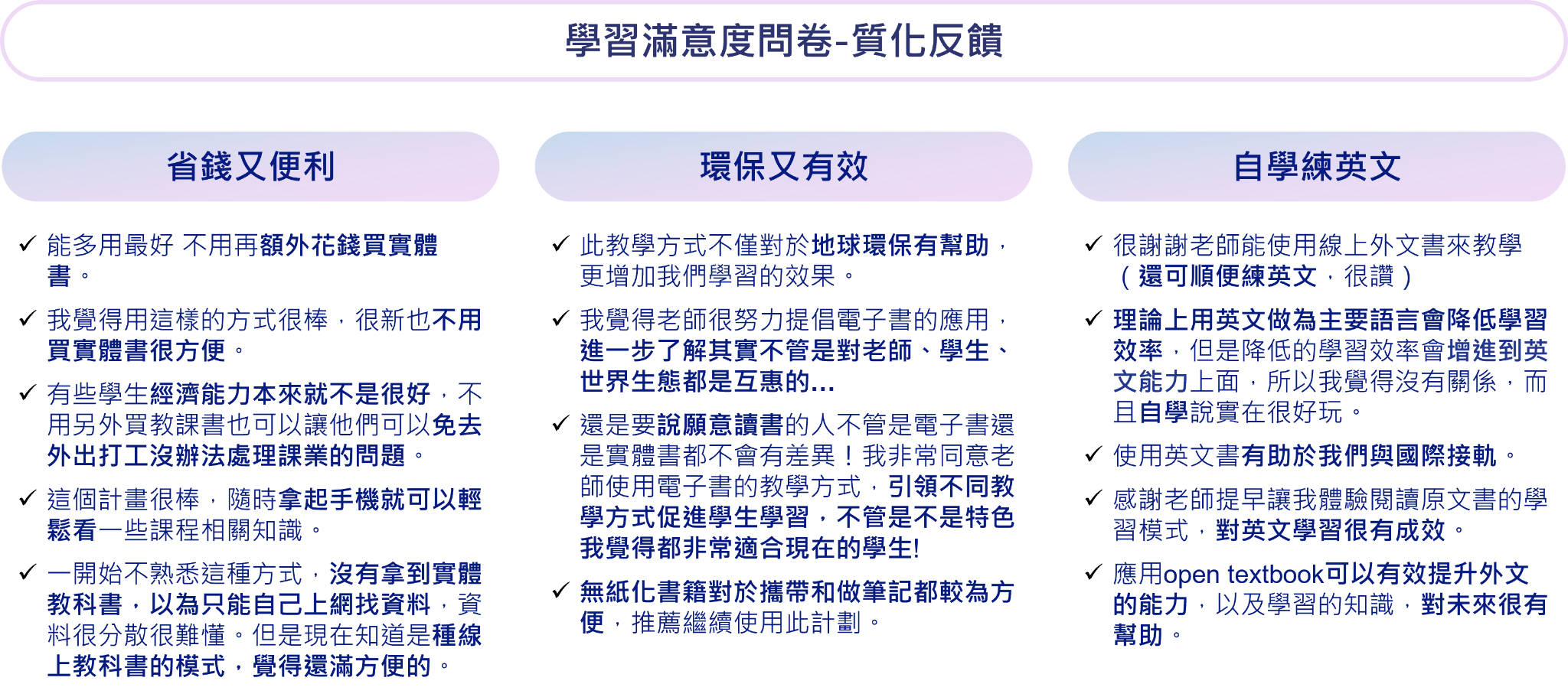

學生也不吝給出自己的回饋,總結起來大概是這三句:「省錢又便利」(再也不用打工買書了)、「環保又有效」(不用扛厚書,還能 Ctrl+F)、「自學練英文」(接軌國際從此開始)。(如圖三)

從 110-1 到 113-2,累積已有 24 門課以 OTB 作為唯一教科書,共 1,212 位學生受惠,省下超過 116 萬元書費(NT$1,168,911)。 不只是學生點頭說讚,老師們也越用越有心得,還主動分享起來——從 109-2 到 113-2 學期,導入方案累積了 46 人次教師參與,一共導入了 64 本 OTB,並產出 51 篇推薦書評,逐步擴展成各學院的OTB應用地圖(如圖四)。這些書評不只收錄在校內,也同步上架到 TOCEC 教材推薦平台,讓更多老師能就著經驗選書、避雷、再進一步調整應用。 說到底,這不只是「取之 OTB」,更是「回饋 OTB」——每一筆書評、每一次導入,都是老師們在教學現場寫下的實戰經驗。

圖四、各學院OTB應用地圖

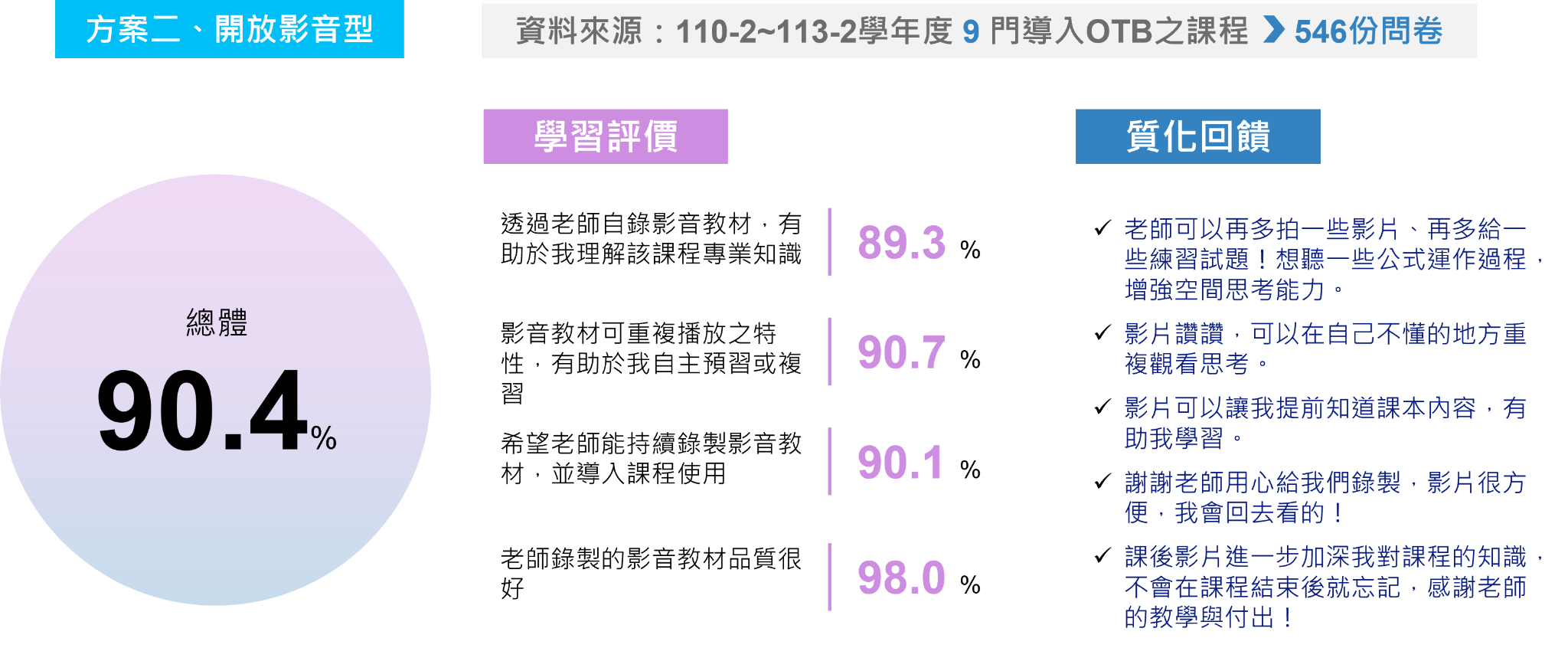

老師努力的成果2:影音製作 在 OTB 推動的第二條軌道上,我們沒有喊「卡!」,反而拿起麥克風、打開螢幕錄製軟體,開錄了。 截至 113-2 學期,已有 17 位老師參與、製作了 86 支核心知識影片,涵蓋工程、設計、商管等領域。這些影片不只是 PPT 轉場動畫那麼簡單——每支都是老師精選內容後,花時間錄製、剪輯,目的只有一個:讓學生學得更懂、更快、更彈性。 其中,有 9 位老師更將影片實際應用於課堂教學,並回收了 546 份學生問卷。結果如何?一句話總結:非常可以!九成學生都說讚。更棒的是,影片可以重複看,這點完全戳中學生的心聲。(如圖五)

對老師來說,影音方案不是「多一件事」,而是讓好教材多一次發聲的機會。對學生來說,也不再是「錯過一次就等明年」的學習節奏。影片變成了教學的延伸,也成了開放教材的另一種打開方式。

OTB,讓改變發生,也讓教學有更多可能 推 OTB,不只是把教材從紙本搬到線上,更是打開了教學自由的大門。從「這教材能不能用?」到「我怎麼用才最順手?」,越來越多老師開始動手嘗試、互相交流,也逐步累積起一張屬於我們的「OTB 地圖」。 目前,六大學院皆已有老師導入 OTB,這張地圖正在慢慢擴張中。只是有些區塊熱度已高,有些還處於點狀開展。我們會持續推動「課堂導入計畫」,鼓勵更多老師加入,把教材自由的種子撒到每個教學角落。 但在這個過程中,我們也聽見現場的下一個提問:「如果有一本教材,能配合我們的課綱、符合學生程度,甚至能跨課程、跨教師共用——那該有多好?」 這個提問,正好成為我們啟動下一階段「社群共構型教學計畫」的契機。從一人導入,到眾人共寫,我們希望讓更多教師不只是使用教材,而是一起定義教材。這條新路,就從 OTB 開始,持續走下去。 註1:研究表明,自 1977 年以來,大學教科書價格上漲了 1,041%(連結)

|