NO3_教師專訪-陳靜儀老師

|

從傳遞知識到共創知識: 靜儀老師的OTB知識煉金術

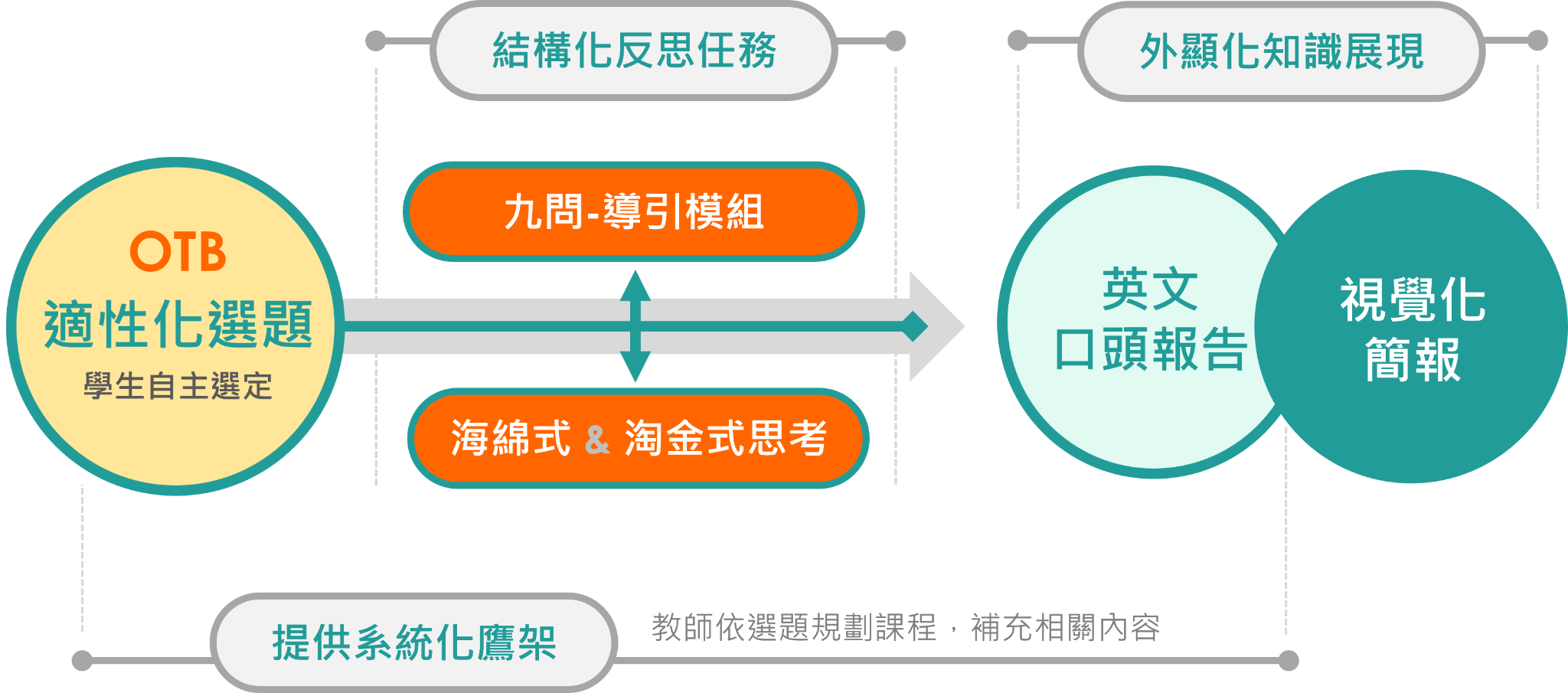

教育哲學下的契合教材 在推動計畫時,小編們都很好奇:究竟是什麼吸引老師願意使用 OTB?當我們看到靜儀老師訪談預稿,讀到她自述的教育哲學──學生中心、懷疑精神、實用導向──便豁然開朗。這是一種直面學習模式、知識建構與真實世界的開放教育理念!而 OTB,正好是能與之契合的媒介:

基於這樣的哲學,我們相信靜儀老師的教室是一座「知識工坊」。在裡面 ,不流行死背,不強調標準答案,而是鼓勵學生提出質疑、相互激發創意,將知識淬煉為回應現實問題的觀點。那麼,當 OTB 與這樣的教育哲學結合,會催生怎樣的教學實踐呢?以下分曉。 一讀二思三分享:淬煉觀點的學習路徑

透過以上策略,促使學生能學得深、說得清、做得到!接著,一探OTB導入的教學現場吧!

一、首波進行:「九問」導引思考

112-2學期,靜儀老師選用《Applied Design Research》,此書搜錄了22個以多元研究方法實踐設計的案例,且涵蓋跨域設計,不僅提供選題多樣性,也拓展學習視野。同時,教師依學生選題搭配自編教材作為知識鷹架,支援進階研究法,讓學生有效連結 OTB 的「實踐策略」與教師補充的「學術應用」,把理論與場域真正接上。 主題確立後,要求學生依 OTB 內容產出「讀書心得(Reading Reflection)」。考量學生對「讀書心得」的理解可能不一,她提出「九問」引導模組,作為學生撰寫心得與口頭簡報的呈現架構,若學生想加入其他想法,亦可依內容屬性插入適當段落。九問如下——這九個問題由「是誰」「做什麼」「怎麼做」「有何影響」逐步推進,幫助學生建構完整脈絡:

透過「九問」,靜儀老師從口頭簡報中發現,學生對設計學領域的研究方法有了嶄新的視角與想法,並進一步思考「研究」在設計流程中的角色與作用;這無疑對未來踏入業界極有助益。 此外,她還發現亦有學生延伸教科書之外的內容並展現批判性思維。特別是一位同學追查作者進行設計研究的地點,並做了桌面研究(Desk Research),進一步擴展學習邊界,老師也在課堂上予以大力鼓勵;這類主動探索正是 OTB 想要促成的學習樣態!

二、再啟二波:視覺化的雙重思考

延續首波迴響,靜儀老師依相同原則選擇 OTB。《The Encyclopedia of Human-Computer Interaction, 2nd Ed.》案例豐富,共 44 個主題章節,增加學生選題的多元性;為加深對「專業術語」的理解,再搭配《The Glossary of Human-Computer Interaction》作為閱讀輔助,形成人名、術語與案例之間的互證。 為擴大選題效果,她在教學進程特別安排「主題聯動」:

針對 OTB 的閱讀與思考,靜儀老師特以「雙重思考訓練」展開:

「海綿 × 淘金」是一套強調「吸收→篩選→詮釋」的學習策略:一「吸」一「挖」,幫助學生從「讀懂內容」走向「說出觀點」,強化設計實務的關鍵能力——在資訊中抓住核心,呈現洞見,並能回扣到設計情境的決策之上。 為了讓思考「看得見」,老師啟動了設計本科專長,要求學生把知識轉譯為視覺化內容。各式各樣的成果令人驚艷;經學生同意後,期末將這些視覺化作品剪輯成影片,並分享於 YouTube(點我去看看),讓同儕共創成果被更廣泛看見。

三、教學回饋:OTB 的加乘效果 兩次導入,學生學習滿意度平均達 89%。這不僅源於老師選對教材,更因她能帶動學生的思考歷程,並善用 OTB 特性加持學習成效,讓方法與媒介相輔相成,形成正向循環。 OTB 的數位特性而言,想像面對「九問」架構,你是不是會先用 Ctrl+F 尋找關鍵,迅速掌握重點,再帶著問題分析脈絡;相比過去需通篇翻找的紙本教材,更高效直接。又因 OTB 能隨時 copy and paste,能百搭各式數位工具,使簡報化、視覺化流程更為敏捷,更契合當前生成式 AI 興起的學習環境。更因在此脈絡下,靜儀老師設計的即興問答,不只是鍛鍊臨場表達,更能辨識學生是否真正讀進內容,而非過度依賴 AI 生成而削弱思考力道。 Anyway,兩次導入中,老師的角色從不只是帶著學生「讀內容」,而是引導他們系統地「探究內容」,發揮批判性思考,淬煉出自我脈絡的具體觀點。這已不再是單向傳遞教科書知識,而是帶領學生共創個人化知識,體現以學生為中心的有效教學範式。

OTB的理想樣貌:真正的適性化 隨著教學經驗累積,靜儀老師認為,未來的 OTB——或說所有教科書,不該只是靜態文字與圖像的集合,而應是能互動、更新、共創的動態知識平台。理想功能如下:

綜合以上期待,理想教科書將是一種強調「適性化學習」的智慧教材:能依學生程度調整內容深淺,滿足不同背景與學習曲線,並與真實世界需求緊密連結。這樣的教科書更能落實以學生為中心的教學。它看似一時難以觸及,但在科技奇點(Technology Singularity)已近的時代,似乎指日可待,這是不是很令人期待!

OTB選用Tips:打造動感教學 OTB 的世界像一座選品概念店,平台資源五花八門,該如何選出最契合課程的那件「教學單品」? 靜儀老師著眼於幾個面向:與教學目標的契合度、內容的學理根基、可客製化程度、是否支援多語言或多媒體載體等;更重要的是,呼應其教育哲學——學生能「主動取用」並「自行延伸應用」! 選好書後,如何應用 OTB 展開教學?她提供兩個實用方法:

從 OTB 的「選」到「用」,顯見靜儀老師不把教科書當靜態道具,而視為動態平台。學生在此能提升參與度、打開思考界面、建構本位觀點,成果亦可成為新版教材的一部分。如此動感的 OTB 導入歷程,是不是值得一試呢!

從傳遞者到共創者:知識淬煉之行 「OTB 讓我的教學從『傳遞知識』,變成『共創知識』」 兩次實踐中,老師並非照本宣科地傳遞知識,而是帶領學生投入思考,以自身問題意識淬煉知識,並共同分享精煉成果。此過程中,教師由「傳遞者」轉為「共創者」,學生由「接收者」轉為「參與者」,而 OTB 成為促進轉化的觸媒,讓這段知識淬煉之行更快成行,所行邊界也更加擴散! 由此可見,當開放的教育哲學碰上開放的教科書,知識便不再原封不動地傳接,而是在流轉不息中持續演化。靜儀老師的 OTB 導入案例,就幫我們印證了這一點!

|